Menos la noche, menos el fuego

La Gran Nilson. Poesía. Octubre 2022.

Tres poemas de "Menos la noche, menos el fuego"

insomnio

Sobre el vidrio repican alas

marcando el ritmo

tuntun de la sangre.

No es el ángel radiante

ni el toc toc de la muerte.

es tan solo

el silencio que atraviesa

la materia vítrea,

es el tambor del quiebre

astillas volando en el

vacío insomne

de la soledad.

Cicatriz

Trabajamos,

nos ocupamos de unos y de otros,

los inconcebibles todos.

Limpiamos la casa o la dejamos

sucia y desordenada

como la vida.

Nos hundimos y recobramos,

y tan solo el amor justifica

el sol y su luz sobre las cosas

nos marca con tatuajes

que dicen te poseo y no te tengo

mas que en la herida,

la cicatriz, la incompletud

estrujando la carne.

Disipacion de la belleza

Eliminar la muerte,

aun la más leve como

la del polen

en el ala de la mariposa

o las huellas en la arena,

eliminar cada acto de vida

que genere una disipación

de la belleza, pues

solo la contemplación vence

a la muerte.

Toque de queda

Ediciones en Danza

Poesía 50 pág

2019

Sobre el libro

Estos poemas fueron escritos en Ruanda, África, después de la guerra civil y el genocidio que en tres meses acabó con la vida de casi un millón de personas, provocó el éxodo de dos millones y medio hacia los países vecinos y un millón de desplazados dentro del país. Durante un año trabajé allí en un proyecto social de vivienda y reintegración comunitaria, dirigido a los ruandeses que volvían a su tierra desde los campos de refugiados de Tanzania, Kenya, Congo y Burundi, una vez que, medianamente, Ruanda se había pacificado. Necesité más de veinte años para volver a leerlos y darles la identidad de un libro. Un toque de queda muy largo.

Presentación

Por Sonia Scarabelli

“Quién sabe el amor / donde se encuentra cuando / no se lo encuentra”, dicen unos versos del poema “Cena en Le Colibrí”. Y la pregunta resuena enseguida como devuelta al comienzo del libro, donde el amor se filtra entre Caín y Abel “cansado de empezar / una y otra vez // como la guerra”. Ya está allí su contracara, siguiéndolo de cerca. La muerte, sí, más que el odio, que no pasa de ser un espejismo siniestro, “deformidad de la forma / amorosa”, una máscara brutal que la adversaria se calza sobre el rostro para fingir sentido. En Toque de queda, este libro de Lidia Fernández Budelli, que solo pudo nacer después de más de veinte años de empezar a escribirse, en Rwanda, en los tiempos siguientes al genocidio de 1994, la muerte va más lejos que el odio, porque borra su hermandad con la vida de un modo radical, mutila el ciclo, quiere ser solo ella. Se vuelve máquina de matar, mensaje radiofónico, cosa de todos los días, que en tres meses se lleva de a pedazos un millón de almas. Y sigue y sigue. Rompe los lazos como quiebra los huesos o perfora la carne, y borra hasta tal punto la esperanza que el odio no se vuelve más que un raspón irreal sobre su real sin nombre. El odio le hace de lenguaje hueco al sinsentido de que ya ni sé por qué te mato. Ese horror verdadero, que circula como envuelto en una niebla, es otra cosa; algo que no admite palabras, impenetrable igual que el silencio blanco que acompaña cada toque de queda, excepto por esos lamentos audibles aunque suaves que nunca logran “acoplarse en coro”; voces solas “entre la noche que eriza la piel, / una noche igual de estrellada y brillante / a aquella en que comenzó el horror”. Claro que la barbarie no es solo la del machete, la de los himnos guerreros, sino también, y no menos cruenta, la de esa conspiración perpetuada hasta volverse neutra, que cunde en los despachos como en las cocinas de las casas, otra forma implacable de violencia que intercambia “·armas por petróleo o diamantes” mientras se “cuentan las sillas de ruedas / que [se] donarán luego a los mutilados”. Violencia que se afianza en el gesto ausente de ese otro mundo “perdido en un malestar de abundancia y demorado en su giro”. Pero entonces, ¿cómo es posible que tantos poemas suenen en este libro irrenunciablemente blandos, claros, luminosos incluso? Porque en cambio de darle cabida al espanto, lo desnudan en su extrañeza infinita, tan ajena. Rechazan dejarlo hacerse natural, y eligen, en cambio, hablar de esos gestos precarios, diminutas salvaciones por la dulzura y la presencia, aun con confusión y temblor: “Aturdida, parada sobre el humus / miro este país incierto que hoy es / mi cama, mi comida mi trabajo, / y me pregunto ¿cómo el cuerpo se acostumbra a sacudidas de espanto?”. No hay cuerpo capaz de sostener la lengua del espanto (allí solo resta el alarido eterno del epígrafe de Lispector), y por eso Lidia elige, creo yo, la senda del poema; para oponer, a la sombra mortífera de ese pequeño país donde la palabra “camino” ya no puede decirse “sin nombrar / el ordenamiento prolijo / de cadáveres a lo largo”, la persistencia “del arrozal con sus mujeres de paños coloridos […] cuna de arroz donde pacientes vuelven a contar los granos”, “Persistentes hombres y mujeres / como estas colinas verdes”. Allí, en el poema, es pues, donde se arma “el íntimo suelo / ese solar amoroso / en que se cultiva soledad / y se profesa amparo”.

Extrañeza

Aturdida, parada sobre el humus

miro este país incierto que hoy es

mi cama, mi comida, mi trabajo,

y me pregunto; ¿cómo el cuerpo

se acostumbra a sacudidas de espanto?

¿cómo absorbe alientos, gestos,

fantasmales voces viejas,

lengua ajena de nuevo vencedor?

Igual que los días, tan inevitables,

tan rápidos, se suceden y solapan

los idiomas, las costumbres, unas a otras.

En esta babel extraordinaria soy

solo una más, tan extraña,

tan incierta como todos.

Frente al edificio blanco con hombres blancos que usan camionetas blancas

Mientras

sabios de un solo atomizado saber

alimentan las jergas

en universidades y laboratorios;

y en las instituciones de nombres veneradísimos

de las que cuelgan declaraciones

y manifiestos traducidos a mil lenguas;

se deciden los destinos de lo humano

apilado en sacos de arroz en el oscuro depósito,

mientras los burócratas se juntan a cambiar

armas por petróleo o diamantes

y cuentan las sillas de ruedas

que donarán luego a los mutilados;

hay una muchedumbre dormida.

Con ellos camino y me pregunto

dónde empieza la vigilia.

Amores más que perros

Ella no sabía del amor

cuando él le entró el machete por el lugar del hijo.

Él le había entrado el hijo a más de una mujer,

y tampoco sabía del amor.

Junto a las poetas Diana Bellessi y Sonia Scarabelli

Una pantera un pelicano un pez

Ediciones del Dock

Poesía 80 pág

2017

Sobre el libro

Por Diana Bellessi

Estrellas

El farol enciende el fondo del mar

e ilumina metro y medio de cardumen deslumbrado.

Remolino de cintas plateadas en el balde.

Comemos pescado frito con las manos

sobre la arena oscura y fresca

y eso,

cruel, fatal

es tan alegre como comer estrellas.

Este pequeño poema perfecto nos dice de los versos de Fernández Budelli más que las líneas de una contratapa o de un prólogo entero. La poesía habla por sí misma y no necesita de nada más. Cuando la autora mira el mundo y se mira moverse en él, cuando observa sus actos, ve lo banal y precioso, y eso me hace bendecirla, bendecir sus gestos nunca grandilocuentes como un “atareo de hormiga, de abeja en el panal”. La estructura completa del poema Té, por ejemplo, que tarda, porque hay “una física atada al tiempo/ y leyes que desafían y vencen (…) toda mi urgencia de té”, es una estructura limpia como una daga que se saca del cuerpo del mundo. Y qué decir de Huesos, donde todos los elementos son tan realistas que, yo no sé, para hacer el menos realista de los poemas. Saludo a esta poeta extraña como a un diamante que me ha llegado al final de la vida. ¡Salud!

Presentación

Por Paula Jimenez España

Lidia encuentra epifanías cotidianas, lotos que se convierten en milagros cuando los pies de la poesía los pisa o los toca. Así un caminito en el jardín hecho de los materiales del descarte se hace metáfora de la existencia: “pequeño, tortuoso y empedrado/ yendo sin cesar de la nada a la nada – dice – (…) Es tan precioso y tan banal como una vida”. O un rayo de sol que cae en su patio y atraviesa la opacidad plateada de un día nublado para traer la imagen de un joven volviendo del exilio; una hojita de otoño es ella misma, a la altura de la vereda, mirando entre las piernas de la gente, como una nena. Ese redescubrimiento de lo cercano, sobre todo en Cuando baja la marea, la primera de las dos partes del libro, se agradece. Se agradece, además, en estos tiempos tan atiborrados de significaciones e interpretaciones, en los que la percepción directa, el contacto sensible con la materia, parece haber quedado tan lejos. Se agradece esta suerte de oxigenación que exudan los versos de Lidia Fernández y que producen un efecto tranquilizador y a la vez perturbador porque convocan a la reflexión, también, de lo perdido. Son construcciones simples, en apariencia, y sin ninguna clase de embelecos ni autoengaños, lo cual no es tan simple a la hora de escribir poesía. Despojar, desnudar, quedarse con lo puesto, es, podríamos decir, un gesto de grandeza, a contrapelo del mundo actual. Y la poesía es probablemente esa dirección fuera de tiempo, la inconveniencia del sentido contrario, la voz de esos materiales de desecho agrupados en un caminito, en un sonido unificado. Sonido que en cualquiera puede habitar, en cualquiera sin señas particulares, como dice en el poema Subterráneo, al que pertenecen los versos que nombran este libro. Voy a leerlo: “Y qué si esa mujer/ sentada en el vagón del subte/ sin señas particulares y con la vista perdida/ mete por su boca un gancho/ hasta el vastísimo hueco/ y diciendo:/ ¡Oh!, ¡Et voila!:/ saca de él/ una pantera un pelícano un pez un/ chiriguano una judía / un vikingo un bantú /o más sencillamente pregunta/ dónde está, cómo llegó./ Sentada frente a ella la observo, /recelosa dentro de mi cuerpo./La mujer mira la hora, el cartel,/ se incorpora y desciende en la estación,/con la vista perdida,/sin señas particulares”. Entiendo que esta serie zoológica Una pantera un pelicano un pez, esta serie de imágenes que encontraríamos tal vez en el interior de esa mujer común del subte, que es ella misma, la propia Lidia o el yo lírico que escribe en ella, son los mismos portales a los que alude en el poema Certeza, de Huesos, la segunda parte del libro. Allí dice: “la poesía participa de usanzas y clamores/ Cuello de cisne, coño, labio de coral, / portales todos para/ entrar en la semiótica buscada”. Esa semiótica es, obviamente, la del poema. Y estos portales son las llaves maestras para acceder al universo de la lírica, son las propias imágenes que lo componen, y que a la vez, indiscernibles, son su contenido, su ritmo, su voz, sus silencios, la historia personal de la poeta, la impersonal, la música, imágenes de la raigambre en el mundo. Esa palabra “portales”, trae, además, resonancia de otras dimensiones, de un cambio de estado que transforma el discurso coloquial, 3d, en poético, 4d. Portales a la mutación que Lidia hace operar en un plato de pescado frito para convertirlo en un plato de estrellas. Comer estrellas dice bellísimamente: comer estrellas. Ser la misma energía en uno y otro lugar, nutrirse de ellas, tomar la comunión con el cosmos. Como es arriba es abajo dice el libro ocultista, El Kivalion. Escamas plateadas y fogonazos estelares, la lírica es siempre o casi siempre bifronte, aun cuando, como con Pessoa, podamos decir que el único misterio de las cosas es que no tengan misterio. A veces es esto lo que expresa Lidia al mostrarnos que hay poesía al ras de la tierra, a la altura de lo instintivo. Como en esos versos del poema En la Basílica de Flores donde cuenta que los homeless que hacen cola en la iglesia de flores mean las paredes porque no tienen donde hacerlo mientras esperan un plato de comida. En esa misma línea, en la línea donde el cuerpo manifiesta su límite y su urgencia, recuerdo otros versos suyos honestos y valientes, en los que impacta el uso de la palabra repugnancia para hablar en el otro de su propia transitoriedad. Ese poema, Lagartija, dice así: “Observo a la lagartija, viva aún,/ la comen las hormigas./ El espectáculo me disgusta / y aunque no creo necesario intervenir/ (después de todo, si hoy no lo observara/ y todos los años y segundos en que no he mirado,/ y aún antes,/ eso pasó y pasaría)/ la tomo suavemente para ponerla / lejos de las voraces carniceras./Lo intento varias veces y ella, /recobrada, se debate y retuerce entre mis dedos/ hasta caer,/ una y otra vez a la mesa de sus verdugas./La dejo y me retiro./ Siento una intensa repugnancia/ y a mi destino ligado sin remedio /a esa pequeña lagartija”. Comer y ser comido, de eso también habla la poesía, le diría Diana a su hermana en aquel poema. Si no es para expiar el dolor de la transitoriedad o para celebrarla, creo que la poesía no habla de nada más. La segunda parte de este libro se propone como más conceptual, aparecen las preguntas y las teorías, cierto alejamiento con la materia -aunque no del todo- para que en ese hiato surjan reflexiones como las del segundo de la serie Investigación: “¿Y qué hay de su hermana la ausencia?/Es al menos un hueco definido por contornos,/ arbitrarios o no, /sin duda imágenes, dolor en ciertas/ partes del cuerpo./ Alguna materia ha estado en algún lugar,/ aunque puede no ser el mismo que el hueco ocupa./ Este, fijo como un ícono,/ sólo podrá ser reemplazado por igual materia/ de igual sentido en el mejor de los casos/ y en el peor/ abarcar más y más sentidos hasta representar, un día,/ al propio cuerpo que lo ha originado/ y hoy es parte de la falta que representa”. Es lo que el psicoanálisis definiría como melancolía, eso que nos lleva con lo que hemos perdido. Parte de la experiencia vital, irnos en los que se nos va. Ahí la poesía arroja su cedazo y trae a la luz lo que queda, lo que pudo rescatarse del naufragio, recoge los huesos. Pero tambien abre su portal maravilloso, no nos olvidemos, la sinapsis que se lentifica con los años permite el ingreso de una información inaccesible a la juventud. Hay una poesía que solo es posible ser escrita en el tiempo, porque es una construcción sensible, no una inspiración arrebatada, no un rapto de iluminación violento que corta en dos el mundo. Aquí no anochece enseguida como en el poema de Quasimodo, sino que el claroscuro gobierna como condición poética. Aquí los cimientes han hecho lo suyo. Y lo suyo es justicia: la poesía está en todas partes, en todos lo que los ojos ven si quieren ver, es el amor, es una pantera, un pelícano, un pez.

Subterráneo

Y qué si esa mujer

sentada en el vagón del subte

sin señas particulares y con la vista perdida

mete por su boca un gancho

hasta el vastísimo hueco

y diciendo:

¡Oh!, ¡Et voila!:

saca de él una pantera un pelícano un pez

un chiriguano una judía un vikingo un bantú

o más sencillamente pregunta dónde está, cómo llegó.

Sentada frente a ella la observo,

recelosa dentro de mi cuerpo.

La mujer mira la hora, el cartel,

se incorpora y desciende en la estación,

con la vista perdida,

sin señas particulares.

Huesos

Mis huesos en una caja de zapatos

mi alma, junto a ellos, sonriendo

por las noches desarticularlos

y en las mañanas

armar el esqueleto a las corridas

salir con huesos frescos

articulaciones como nuevas.

Es de esperar algún error, cabeza junto al pie

sacro al hombro

y qué más da,

en la ciudad insólita

no se usa el asombro.

Palabras

Las palabras no me nombran,

me acurruco en el espacio entre ellas

antes de empezar una

después de terminar la otra,

escucho su insensible parloteo

me quedo silenciosa

ausente

en cuclillas

como si fuera a empollar un huevo.

Con amigas poetas

El placer de la lectura

La escucha atenta de quienes me acompañaron

Junto a Paula Jiménez España

La alegría de firmar ejemplares

en la Feria del Libro

El momento musical con Marina Ríos,

Laura Damato y Daniela Fernández

La fiesta en el puño

Ediciones Zoe

Poesia 68 pág

2016

Sobre el libro

Estos versos van en busca de la música y el júbilo del amor, aunque duelen más allá de él, adheridos a la piel de un tiempo acechado. Quizá por eso tardaron tanto en llegar aquí.

Fueron compuestos por dos entes: una que creo haber sido yo y la sombra de un hombre que durante muchas jornadas anduvo junto a la mía.

No puedo descartar la posibilidad de que lo musiqueado por mí, sea producto de alguien que cree haber sido él, o de mi sombra, tan incierta como la suya.

Sin embargo, me consta haber amado, esperado, escrito, olvidado, y hoy puedo producir este libro, evidencia de alguna materialidad.

Que sea entonces tan real y tan equivoco como su origen.

....

Tal vez pueda elevar el alto paredón

determinar la ausencia

arrancar mi materia de tu silla

elegir paisajes quietos

doblegar huracanes con mis manos

vivir de espaldas al mar.

Si así fuera, desde entonces,

acechante, a oscuras,

fetal, proscripta de mi misma,

con boca abierta, garra

y dentellada

clausuradas;

atisbaré a lo lejos un destello,

un agua dulce,

alguna bocanada de viento

que me traigan

una vibración arcaica

sobras o indicios de aquella

ajena

fiesta prometida.

Un incierto enemigo

acecha mis certezas,

corroe el tiento

que a mi orgullo sostiene.

Es un dios sombrío

que reivindicando su poder

envía un ejército de insectos

a devorar mi inseparable manto,

una ola que en mis ríos

subterráneos se gesta

despidiendo azufre por mis fuentes,

un escualo desgarrando

el vientre de mi ingenuidad,

un caballo de troya

que la fuerza de lo oculto

metió en la fortaleza

de mi soberbia humana.

Y ya no sé si es incierto,

ni sé si es enemigo.

.

Cualquier día de éstos

amanezco decidida,

aplasto la galera en el suelo

sin preocuparme

por los tímidos conejos,

rasgo los coloridos pañuelos

y no miro

las etéreas plumas de paloma,

borro los dibujos de los naipes

vaciándolos de profecías,

corto en letras todas tus palabras

en especial los abracadabra

y los abretesésamo,

lleno de estiércol los

doble fondos de las cajas

los misteriosos compartimentos,

ahogo en un pozo los baúles

con espadas y mujeres dentro,

amordazo tus ojos.

Te convierto en hombre cotidiano

Río de Lelas

Ediciones Zoe

Novela 217 pág

2009

Sobre el libro

Este texto es un conjunto de pedacitos de memorias, a las que he intentado ser fiel. Juntarlas en un mismo y limitado espacio me ha exigido enlazarlas a través de dos generaciones de mujeres que hacen equilibrio entre la realidad y la ficción: Anabé y Olivia. Hay trozos obtenidos de personas que ya no están, y otros de quienes siguen aquí. El mérito de esta concreción es de ellos, el error o incapacidad de una mejor unificación, se debe atribuir tan sólo a mis limitaciones. Quizá el resultado final, a pesar de los contrastes y los huecos, sea una manta, un tapiz, un todo que abrigue la posibilidad de futuras memorias. Si puede leerse como se leería una novela, mejor para el entretenimiento de quienes lo hagan. Si no resulta posible, quede entonces como un recorte de historia de algunos habitantes del Río de la Plata.

Fragmento

1 – Olivia

No sé si empezar por ella o por mí. Ella fue primero en el tiempo, aunque parecía no saberlo. Se balanceaba en el medio, hacia atrás y hacia adelante. Ganaba el atrás, quizá por eso murió joven, antes de una vejez a la que no pudo alcanzar. Mamá vivía bajo una melancólica y sucia lluvia de hollín. Cuando sonreía era un segundo luminoso, luego quedaba sumida en ese paisaje sombrío. Yo detestaba eso. No la entendía, a pesar de la conversación que tuve con mi padre aquella vez en Méjico. Entre otras cosas, admitió que la había dejado por una compañera de militancia. Me dijo que él la había adorado, estudiaban juntos, luchaban a la par, pero luego de mi nacimiento mamá comenzó a cuestionar cada aspecto de sus vidas y a ponerme a mí por el medio. Dejó de ser mujer, compañera, para ser sólo madre. Eso si que fue una noticia. Después dijo que, de alguna manera, su infidelidad nos salvó a nosotras de cosas peores. Se refería a la dictadura. Que piola mi papá, todavía le tengo que agradecer que nos haya abandonado. Lo vi tres veces, dos que vino y una que fui. Tiene otra familia allá, con cuatro hijos. Su mujer, que no es la misma por la que dejó a mamá, no me gusta. Los chicos, mis medio hermanos, son bastante simpáticos, pero pertenecemos a galaxias distintas. Durante mi adolescencia me preguntaba qué puto mundo habían querido cambiar si no habían sido capaces de hacer ni siquiera un pequeño mundito familiar para mí. Con el tiempo los perdoné, eso creo, aunque sigo sin entenderlos. Reconozco, si, que mi madre trabajó mucho y no permitió que me faltara nada. Tuvo la suerte de que los abuelos vivieran más tiempo en Uruguay que aquí y le quedara la casa de Palermo para nosotras. Esta casa antigua en que ahora estoy sentada en el sillón de su escritorio. Antes, mamá alquilaba un departamento y lo mantenía con su trabajo. No faltaba un solo día. Si yo me enfermaba se las arreglaba con alguien que venía a cuidarme. A veces me cuidaba Carlo. Tenía seis años cuando mamá se juntó con Carlo. Llegaba la democracia y ella parecía contenta, pero ni entonces la sentí cerca. Hacía esas cosas que hacen las madres, acariciarme, peinarme, un beso de buenas noches y otro de buenos días, la escuela, algún cuento o canción a la noche. Pero de todo parecía escaparse, como si temiera quedar atrapada en el amor o la alegría. No voy a decir que tuve una buena relación con ella o que era una madre ideal porque se murió. Para mí es como si hubiera muerto hace mucho. Lloré en el velorio. Con cada persona que me abrazaba y me decía “todavía tan joven”, o “tan inesperado”, “una mujer tan especial” o “te quería tanto”, “te extrañaba mucho”. Encima eso, querían hacerme sentir culpable porque no estaba viviendo con ella. Me contagiaban el llanto, o fingía, no sé, o quizá sucede así en los velorios. Uno llora. La única vez que sentí y creí en el amor de mi madre fue cuando echó a Carlo. Él era muy cariñoso con las dos. Un día me acariciaba antes de vestirme. No creo que fuera un abuso. Me pasaba las manos a lo largo del cuerpo como confirmando mi crecimiento. Yo me dejaba acariciar. Mamá entró a mi cuarto y se puso como loca. - ¡Hijo de remilputas, te vas ya mismo, no quiero verte más! - gritó así, o algo parecido y se largó a llorar mientras me vestía, acariciaba mi cara, el pelo y pedía perdón. Me resultó una reacción incomprensible. Supuse que estaban disputándose mi cariño y para mi alegría, ella había ganado. Estuve feliz unos días. Cuando nada quedó de Carlo y mamá quemó en la parrilla del patio fotos y papeles, se acabó. El humo se le metió en los ojos y el hollín volvió a caer sobre ella hasta ocultármela. Empecé el secundario. Poco después la terapia y más tarde el sexo. Estudiaba y salía. Mamá pasó a ser algo accesorio, cuando no trabajaba se encerraba en su escritorio. Nos evitábamos. A veces parecía querer comunicarse conmigo, intentaba entrar en mi intimidad, pero ante la menor interrupción, del teléfono, mía o del gato, se quedaba muda. Creo que yo lo prefería. Ahora me pregunto por qué ella era así. Temo pensar que no se sentía capaz de ser madre. Algo tan sencillo para las mujeres del mundo entero, mi mamá no podía. Cuando intentaba disciplinarme en algún aspecto y se armaba una discusión, le ganaba con cualquier argumento, hasta lo más loco que se me ocurriera. Ella decía “Quizá tengas razón”, y se retiraba. Qué madre extraña. No me atrae este escritorio, sus cajones, su vida. Podría vaciarlo sin mirar, pero mi padre me pidió que revise sus cosas y le guarde los textos, quiere leerlos. Dice “tu mamá escribía bien”. No sé si bien, pero mucho. Hay ensayos, cuentos, memorias, cartas, largos mails impresos. Tenía amigos en varios países. Ellos dicen “la diáspora”. Gente rara. Yo también tengo amigos en muchos países, pero no gasto mi tiempo en cartas, apenas un correo, ¿todo OK, te salió el contrato?, estoy aquí o allá, conocí a alguien o esto es un bajón. Tratamos de encontrarnos en algún cruce y ahí bromeamos, bailamos, tomamos algo. ¿Qué tanto tenían para decirse? Si es lo mismo en todas partes. Me abruma la cantidad de papel, carpetas, palabras, y todavía no me metí en la computadora. Mi madre era impalpable en vida y de muerta es un lastre. Dios, que fastidio. Me ahogo, me mareo, se me nubla la vista. Tengo que salir a tomar aire.

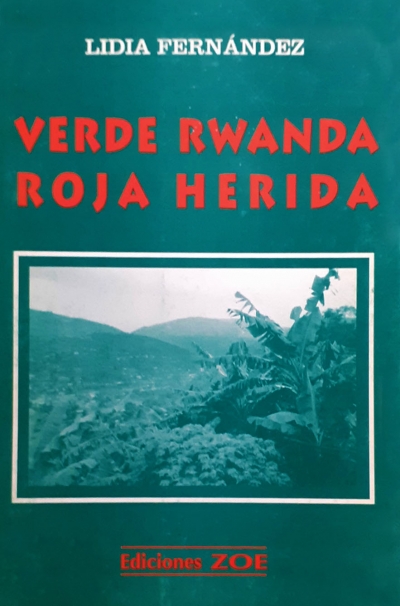

Verde Rwanda Roja Herida

Ediciones Zoe

Relatos 188 pág

2004

Sobre el libro

(…) Tal vez por ser la cuna del primer fósil humano, por la prodigalidad de la vida vegetal y animal, o por la de la imaginación de los escritores que han creado las más formidables aventuras en el escenario de este continente; la mayoría de las personas sentimos una fuerte atracción por África, un intenso deseo de penetrar el secreto que parece poseer y ofrecer, tentadora y generosamente, más que ningún lugar de la tierra.

Quizás porque sentimos que, sean cuales sean nuestras expectativas, Africa no nos defraudará.

En mi caso, sería difícil explicar hasta qué punto no me defraudó. Más aún, me resulta inexplicable el límite de cualquier cosa en África. Como si no existiera el límite. Es la sensación de que detrás de cada dimensión explorada, se abrirá una nueva. Imprevisible e incierta. Vertiginosa hasta parecer inmóvil o tan lenta que producirá mareo y vértigo. Enojosa hasta rebelarnos con nosotros mismos por permanecer allí, conmovedora hasta no querer irte ya nunca de ella.

África puede ser un documental de la National Geographic. También puede ser un gran amor. Temo pasar por naif, y no me importa demasiado. He visto naufragar amores en las aguas de la decepción, el desencuentro y la impotencia. Yo misma naufrago en ellas a menudo. Pero cada de día de permanencia sobre este insignificante planeta del sistema solar, me exhibe una nueva forma del insistente sentimiento del amor y la solidaridad, y cada minuto vivido en África me ha demostrado que, a pesar del enorme peso que adquiere la relatividad de la vida y de cualquier acto humano, las formas de lo absoluto, sin ambiciosa pretensión de verdad, se dibujan y extienden como una serpentina interminable.

Fragmento

Perdida

"Aquel que camina una sola legua sin amor,

camina amortajado hacia su propio funeral"

Walt Whitman

Era un atardecer de abril. Nuestro jardín daba al oeste. El sol se ponía detrás de los árboles de flores color naranja -grandes y pulposas como morrones- que había en el exterior en un cielo moteado por bandadas de cuervos que volaban de un árbol al otro. Los cuervos y halcones, infaltables en cada paisaje real o pictórico de Rwanda, cargaban con su negro estigma, agigantado por las historias del genocidio.

Desde que llegué al país de las mil colinas, todo indicaba que un cierto grado de miedo y prudencia era una conducta adaptativa e inteligente.

Después de los entrenamientos de seguridad brindados por el PNUD

-Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo-, los informes sobre situación política, acciones militares, estado de la insurgencia y sobre todo los relatos relacionados con el misterio de ese tipo de vida invisible portadora de mil enfermedades; aquella reluciente tarde del mes de abril, mis compañeros me alertaron que no pisara el pasto con los pies descalzos.

Me retiré al porche en forma de galería y desde allí miraba, entre incrédula y desolada, las briznas de hierba, tratando de descubrir a los atómicos monstruos que podrían penetrar en mi cuerpo y destruir lenta y dolorosamente alguna víscera.

No veía siquiera un insecto. El verde oscuro y seco se mostraba tan inofensivo y tentador que mis ojos permanecieron recorriéndolo y reposando en él durante más de una hora hasta que la noche lo hizo desaparecer entre la sombra generalizada.

La galería no resultaba en absoluto más segura que el jardín. Entre el techo de chapa de la casa y el cielorraso de planchas finas de madera se reproducían unos insectos mezcla de hormiga y alacrán. De un cm de largo, a franjas rojas y negras, se descolgaban y al caer sobre alguien introducían un ácido, revirtiendo su extremo posterior y clavándolo rápidamente en la piel.

El resultado de esto era una herida de un cm de diámetro y otro de profundidad, dolorosa y ardiente, que tardaba mucho en cicatrizar.

Luego de una concienzuda lucha, logramos eliminarlos. Pero en lo que se refiere al jardín, durante el tiempo vivido en aquella primera casa, no me animé a pisarlo o recostarme sobre él, al menos no sin colocar una conveniente estera de las que nos habíamos provisto.

Ese primer mes nos mantuvo comprimidos en el corsé de las precauciones. Algunas de ellas se referían a personas, los rwandeses. Cualquiera podría atacar con un machete y degollarnos para robar o por ser extranjeros.

Se nos aconsejaba no andar solos por las calles, ni de día ni de noche. Salir en los vehículos. Llevar la radio prendida. No detenerse en cualquier sitio. Asistir a los lugares frecuentados por los internacionales. Tener preparada una mochila para el caso de evacuación.

Escuchaba atentamente con la intención de aprender a moverme en esa nueva realidad. Pero mi sensación era que, trabajadora social acostumbrada a penetrar en el territorio de "los otros", no me dejaría arredrar así nomás por bultos que se menean.

Ni la prohibición respecto al pasto ni la de caminar por las calles me parecían muy fundamentadas. Los primeros días me debatía entre la duda acerca de si los extranjeros estaban paranoicos o realmente sabían lo que decían y era yo la inconsciente al relativizar algunos peligros.

Veía al jardinero Eugene; quien vino incluido con la casa; cortar el pasto a machete con su pantalón remangado y los pies desnudos. Envidiaba a los muchachitos que vendían flores a pocos metros, acostados en el mullido verde, mirando las nubes. Me preguntaba: ¿Tendría razón o no mi abuela cuando decía: "a donde fueres haz lo que vieres"?

Cuando viajaba en la camioneta; mujeres, hombres, niños, ancianos, circulaban rítmicamente al costado de los caminos. Serios, al descubrir la más leve intención de saludo, se abrían en una sonrisa blanca y suave como un capullo de algodón, elevaban las manos con rapidez para corresponder, se quedaban mirando con curiosidad en medio de su sonrisa.

Si salía a pié y me perdía, lo que sucedió cada una de las primeras veces, respondían a mis preguntas con calidez, señalaban, me custodiaban un tramo hasta cerciorarse de que los había comprendido.

Un domingo fuimos de excursión al lago Muhazi, único lugar al que se podía ir fuera de la ciudad sin autorización oficial, guardia y vehículos especiales.

No era un domingo brillante, las nubes anunciaban lluvia de un momento a otro. Viajamos los cuatro argentinos -Anne ya había regresado a Buenos Aires-conducidos por Jean, el chofer de UNDP que nos había sido asignado para los primeros tiempos cuando aún no conocíamos el lugar ni contábamos con el registro de conducir necesario.

Pasamos por el río Nyababongo, el que según afirman los rwandeses, da origen al Nilo antes de desembocar en el fabuloso lago Victoria y tomar el nombre de Nilo Blanco. Creo que cada país del centro y sur de África se atribuye, y no sin cierta razón, la propiedad de un río que da origen al gran y respetable Nilo.

Después de más de una hora de viaje entre terrazas cultivadas, bananales, personas caminando con su cargamento en la cabeza, niños con sus rebaños de tres o cuatro cabras o vacas de largos cuernos, bicicletas transportando bidones de agua, troncos, bolsas de carbón, campesinas agachadas hacia la tierra con sus niños a la espalda; llegamos al balneario. Era pequeño, unos pocos quinchos junto al lago, de formas y estado de conservación desiguales, como si hubieran sido construidos en distintas épocas.

En mi cabeza resonaba aquella frase: "Rwanda, el país de los rojos lagos de sangre".

El lago no era rojo, era marrón impenetrable. Sereno, reflejaba los alrededores, el cielo y los pájaros que pescaban cercanos a la orilla. Había unas pocas personas en los quinchos y algunas recostadas en el pasto de los márgenes. Varios chicos se bañaban sin hacer ruido. Por el medio del lago se deslizaba una canoa de tronco ahuecado transportando a una familia de cinco personas, sentadas, custodiando su carga de cestos y cuencos. Uno de ellos, en el extremo de atrás, de pie, apenas movía los brazos para meter el remo a uno y otro lado, lenta y acompasadamente. Otra frase reemplazó a la primera, en este caso, de visitantes al país antes del genocidio: “…ellos dicen tener lo que son: la colina, la casa, el bananal, las plantas de tabaco, de sorgo, de papas, la hospitalaria mujer, el hombre con su pipa, los numerosos niños, la paz del alma y la serenidad del corazón...".

Al irnos de allí había comenzado a lloviznar. No sé si por efecto de la cerveza que había tomado, la emoción serena y feliz que me envolvía, la lluvia que se deslizaba por las ventanillas de la camioneta o los saltos y patinadas que la misma daba en la tierra con surcos, irregular y roja de los caminos; el caso es que mis deseos de ir al baño se volvieron irreprimibles.

Cuando no pude esperar más le avisé a Jean que parara en algún lugar. No había donde. Ni cien metros de solitaria naturaleza, invadida de personas realizando sus rutinas aún bajo la lluvia, ni pueblos.

Dimos con un caserío donde algunos hombres bebían cerveza bajo un tinglado, igual a los vistos anteriormente y en los cuales mis compañeros me aconsejaron no bajar. Pero ya no estaba en condiciones de pedir ni de esperar consejo, así que le dije a Jean se detuviera, descendí y me dirigí a la gente.

Con inconfundibles gestos de urgencia pregunté por "la toilette". No hablaban más que kinyarwanda, pero la mímica acompañada de esa palabra, les resultaron signos suficientemente elocuentes. Me reía de mí misma en esa situación, recordaba aquel film "La fiesta inolvidable".

Ellos también sonreían asombrados por esta blanca aparecida de entre la lluvia y caída en su rincón. Me hicieron acompañar por un adolescente hasta una letrina unos cincuenta metros hacia arriba en la ladera de la colina. Intentando comunicarme hice un gesto con la mano, ante el cual el chico se aterró y corrió con agilidad hacia un lado. Entonces descubrí que al menos para algunos de ellos, nosotros éramos “los otros”, los peligrosos, traicioneros e imprevisibles.

En el camino hacia Kigali la lluvia continuaba, el barro de los caminos crecía, los saltos y deslizamientos del vehículo se acentuaban. Debimos parar varias veces más. Los hombres me esperaban pacientemente dentro de la camioneta. Yo hacía mis excursiones por letrinas abiertas y cerradas, a lo que más tarde risueñamente dimos en llamar "primer relevamiento de infraestructura básica". Cualquier temor que lo desconocido pudiera suscitarme, no era nada ante la vergüenza de mi incontinencia. Y si Livingston, a mediados del siglo pasado se había animado a recorrer esas tierras en busca de las fuentes del Nilo, ¿cómo, en 1998, no me iba a animar a caminar unos pocos metros en procura de mi tan ansiada fuente?

Al cabo de un tiempo de mi vida allí, decidí que seguramente, como en todo lugar del mundo, las bacterias, los virus y la violencia debían existir. Y como en cualquier lugar del mundo, vivir, experimentar, saber, implica un riesgo que, con las precauciones debidas, vale la pena correr.

A pesar de que mi único horario disponible era desde las cinco y media en que volvía de trabajar hasta las seis en que ya era noche oscura y no solamente por prudencia, sino por la contundente desorientación que me producían las calles enredadas en tirabuzones; fui encontrando las maneras y los horarios adecuados para mis paseos a pie.

Habíamos alquilado una casa que cumplía las condiciones exigidas por los representantes de seguridad del PNUD en el barrio de Kiyovu, el mismo del hotel en que paramos la primera semana. Vimos varias incluso más lindas o baratas, pero por la localización, la vecindad u otras variables no fueron aprobadas. Este barrio empieza donde termina el centro diminuto. Es residencial, como la gran mayoría de los de Kigali, salvo el extendido Nyamirambo y parte de Remera, cercano al estadio nacional.

En todas las rutas que salen desde el centro de la ciudad hacia otras poblaciones, se agrupan caseríos. Pero los barrios de clase media cuentan con casas grandes y jardines o parques cercados. Una gran parte de ellas están ocupadas por organismos internacionales o sus funcionarios. Casi todas con un guardia delante o por detrás del portón de acceso y un sistema de alarmas distribuidos en el interior y exterior de la casa, que suenan en las agencias de seguridad habilitadas al efecto.

Un día en que estaba colocando las cortinas hechas con los paños que usan las mujeres del lugar y que a nosotros nos sirvieron además como tapices, manteles y cubierta de nuestras mesas de luz de cartón; atónita ví entrar a un grupo de uniformados corriendo y enarbolando sus ametralladoras por el jardín.

Uno de mis compañeros había probado la alarma. Falsa la mía, que por un momento pensé que alguien nos agredía. Seguramente no sería en Kiyovu donde se produjera un ataque. El barrio es el más pertrechado de Kigali. Sin embargo, su aspecto es muy pacífico. A decir verdad, toda la ciudad produce una sensación de calma y paz, excepto el centro y los mercados en que hay un gran movimiento. Aun así, no se escuchan risas, cantos ni música. Hasta se diría que, para ser lugares populosos, son muy tristes. Y a excepción de ellos, no se ve mucha gente en Kigali. Cuando se la ve, es en tránsito. El transporte de combis es escaso. La mayoría camina al borde de las calles sin vereda o atravesando colinas por atajos que ellos conocen. Con certeza estarán más seguros en esos atajos que en las calles por las que circulan aceleradamente gran cantidad de camionetas todoterreno, casi todas blancas, espantando peatones a su paso.

"Neumáticos versus cultivos", anoté un día.

En todo lugar donde hay tierra los rwandeses cultivan. Incluso en los barrios residenciales, por delante de los cercos y muros, en la franja que va hasta el asfalto sin delimitación de vereda, cordón u otro cualquiera. Nadie toca el cultivo del otro, aun cuando ninguno vive junto a él y el espacio sea público. Los muchachos, las mujeres con su niño atado a la espalda se agachan sobre el suelo fértil y trabajan la tierra. La persistencia de esa cultura agrícola en aquellos que han debido refugiarse en la ciudad se ve amenazada cuando los vehículos a toda velocidad en el suelo irregular, rozan sus ropas y sus azadas.

"Persistencia versus prepotencia", anoté otro día.

En el pequeño centro cívico administrativo también se ven mujeres agachadas con sus pequeños a la espalda. Barren los bordes de las calles y la tierra de los lugares donde estacionan los vehículos con un manojo de paja de treinta cm de longitud. Son viudas de guerra. Los niños que llevan son otro ejemplo de persistencia.

Si llueve porque llueve, si hace sol porque hace sol; las mujeres que transportan un bebé tienen un paraguas grande a franjas rojas, azules, amarillas y verdes. Bajo él y al ritmo del paso de su madre viajan protegidos y balanceados.

Estas mujeres usan el pelo muy corto y turbantes cubriendo su cabeza. Por lo contrario, en las oficinas se ven los peinados mas exóticos. Las primeras veces que los observé, rememoré una enciclopedia de mi infancia en la que había una foto mostrando a dos africanas frente a una choza, una peinando a la otra con un robusto peine y la primera, ya arreglado su pelo en finísimas trenzas que formaban arabescos pegados al casco.

Lo que ahora veía en mujeres vestidas occidentalmente y con profusión de adornos, era una versión moderna de lo mismo. Algunas alternan un arabesco en negro con otro dorado o rojizo. Las más jóvenes, usan las trenzas de pocos milímetros de espesor sueltas sobre sus hombros, logrando la imagen del cabello lacio.

Fue una gran decepción descubrir que todas tienen el pelo bien corto y las trenzas son de una fibra plástica. El procedimiento para arribar a esos peinados exige al menos ocho horas de pegado y trenzado de la fibra a la raíz de su propio pelo.

No se ve a nadie que use la melena al "estilo afro", como decimos en sudamérica a la abundante mata suelta. Lo consideran desprolijo, incómodo y antihigiénico. Los hombres llevan el cabello muy corto y los chicos de ambos sexos son sistemáticamente pelados hasta llegar a la adolescencia, por lo que solo cuando las niñas usan pollera nos damos cuenta que lo son.

Los rwandeses se fascinan con el cabello lacio y sedoso de otras razas. Permitirles tocarlo o peinarlo es un obsequio que piden y aceptan contentos. Alguna vez en que nos deteníamos en una esquina, los chicos vendedores se acercaban a la camioneta y metiendo la mano por la ventanilla acariciaban mi pelo. Cuando los miraba, la sacaban y sonreían avergonzados.

Quise descubrir orígenes en los tipos de peinados. No fue posible. Ni por etnias, ni por religión, país o región de procedencia.

La misma situación se me presentó cada vez que trataba de efectuar cualquier clasificación en mi turbulenta procesadora de datos mental: tutsis o hutus, retornados del Congo, Burundi, Tanzanía o provenientes del interior.

Al principio todas las personas me parecían iguales, excluyendo a los blancos y los hindúes que se ven mucho en el comercio. Apenas podía distinguir: alto o bajo, flaco o gordo, idioma inglés o francés.

A pesar de que el tiempo fue transcurriendo y los acercamientos se multiplicaron, no supe clasificar con otro patrón que no fuera el común al ser humano. ¡Todos eran tan diferentes entre sí! Pero cuando los evaluaba, las connotaciones positivas llevaban la delantera.

De esta forma, cada día me era más difícil sostener las precauciones aconsejadas.

Igualmente sucedió con el trabajo. Oficiales de seguridad nos advirtieron que el terreno destinado para construir las casas de nuestro proyecto podía estar minado. Eso provocó entrevistas y reuniones en la oficina de desminado de UNDP en busca de alguna certeza al respecto. Las respuestas eran ambiguas y displicentes. Si, efectivamente esa fue una zona minada. Seguramente ya había sido desminada. Nadie firmaría ningún papel asegurando nada, pero, decían, si alguna quedaba ya debía haber explotado. Nos entregaron un borroso gráfico con la descripción de diferentes tipos de minas a los efectos de que pudiéramos identificarlas, previsión que nos resultó risible.

Miraba ese campo tan dudosamente como al jardín de la casa. Había cultivos de mandioca y al salir de la escuela, los chicos jugaban en la zona central. Con el tiempo comencé a pensar si la advertencia no habría sido una maliciosa metáfora del proyecto que realizábamos, pero entonces solamente veía la riqueza humana y vegetal.

El paisaje natural, según los datos de mi experiencia, era tan atractivo e inclasificable como el humano. El clima, cálido en el punto justo durante el día y apenas fresco por las noches, con esporádicas lluvias torrenciales; era una bendición para cualquier ser vivo.

Junto a un guayabo se alzaba una araucaria. Entre mamones crecía un ciprés. Una colina alternaba eucaliptos con bananos y mangos. La vegetación abundaba sin la profusión atemorizante de las selvas. Hospitalaria, serena y grávida, poseía una seducción imposible de evitar.

Cuando quise separar el trigo de la paja y tomar mis propias precauciones, ya era tarde. Me había enamorado de Kigali, Rwanda, su sufrida gente y su historia. Le entregaría mi alma y seguramente padecería las consecuencias por el desatino que es siempre el amor incauto. Mujer al fin, entre loca de amor, perdida, o paralizada por el pánico, no dudé.

Presentación del libro en la Universidad

del Museo Social Argentino

Abasto Blues

Ediciones Zoe

Poesía 77 pág

1997

Sobre el libro

Por D.J.Miguez

Lidia Fernández nació en Buenos Aires un 24 de diciembre y vive actualmente en el Abasto, lugar indispensable para quien desea agitar los fantasmas precisos de la palabra. Si la poesía es el modo más antiguo de la memoria, también es el mas tiránico. Pretende manifestarse sólo cuando es la única manera posible de decir algo. La poesía de Lidia cumple con generosidad esta exigencia.

Entre "Crepitaciones" (Ed.Vinciguerra, 1991) y este "Abasto Blues", han transcurrido seis años.

La espera no ha sido en vano. En su palabra hecha de murmullos, de voces quedas, habitan los seres solitarios, los ritos de tristeza y una sombra aliviadora que esparce ramalazos de ternura y obliga al lector a la emocionada reflexión.

"En esta ciudad algunos seres solitarios sueñan ser amados..."

Tal vez, su poesía sea la recompensa esperada para la ardua tarea de la realidad.

A Rómulo, que se perdió de pura pérdida

Eras niño todavía

aunque ya se insinuaba en tus piernas

una longitud de hombre

y en tu paso vagabundo

la actitud de quien de vuelta de todos los encuentros

se sabe irremisiblemente perdido.

¿Qué indolente soledad te acompañaba?

¿Qué precisa compañía abandonaste?

Tal vez lo sepan los seres que te hallaron

(dicen saber del mar los que rescatan

voluntarios náufragos).

Pero esa circunstancia no te explica.

bien lo sabias cuando buscaste

la sombrea de altos pinos,

el silencio que rodea las iglesias,

el exacto momento suspendido

entre la desolación

y el despojo.

Blues de Damián

Hoy es 12 domingo en el pasaje y llueve.

La basura dormita y los perros no se le arriman hocicos.

Carlos Gardel canta aun mejor, dicen,

y se descascara en el muro.

¿Qué sonrie todavía?

Habra que ver, con tanto olvido...

Felipe el siempre pibe hace reverencia y venia

de vigilia en la ochava de faroles.

Bajo los silenciosos arcos, el linyera

entre cartones adormece el frio sueño,

y por donde el pasaje se enfrenta a la ciudad

un graffiti negro anuncia:

Luca no ha muerto

¿Que amanece todavía?

Habra que ver, con tanta pena...

Tal vez ascienden escaleras truncadas,

tarareando bajito,

pateando tomates,

disipando penas y olvidos,

amaneciéndonos mañana de sol en el Abasto.

Era un domingo de invierno en Plaza Almagro

Pobrecita la lluvia.

Se puso a caer sobre la plaza

y todos huyeron.

Pobrecita la lluvia,

se puso a caer sobre la plaza,

y se quedo tan sola, cayendo,

cayendo.

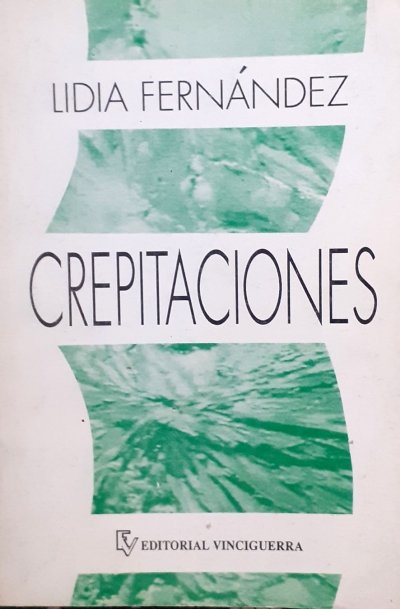

Presentación del libro en el Bar Viejo Mercado

Crepitaciones

Ediciones Vinciguerra

Poesía 76 pág

1991

Sobre el libro

Por Atilio Catelpoggi

Lidia Fernández intenta un calar profundo de piel a sangre, como si la contradicción fuera la fuerza de su misma identidad, de su máscara más querida, pero cortada abruptamente como un perfil de llanto, como los golpes del Cholo Vallejo (no en vano el título de este libro es Crepitaciones).

Ella enumera y viaja por un desfiladero que se estrecha en una sola palabra: "Inventar la lágrima no el dolor" y más aún cuando repite "Que es abstracta como una ecuación". Este temperamento, que reitera la cita liminar, es su temperatura que la signa en la mayor parte del libro, aunque el relato a veces se alargue en confidencias, en la autenticidad de lo personal, en diálogo de ella con el lenguaje, ese mural que nos mira de frente, y de lo más escondido del poema (alguien dijo que el poema se hace con palabras ¡y que palabras! ) pero siempre escrutando el infinito.

La autora así recupera los objetos más íntimos, más cotidianos, más remotamente simples, situados más allá de los usos y las costumbres, relacionándolos a la vez con esos usos y costumbres. Es decir le da lo mítico de lo sencillo pero avanzando hacia la profundidad de un nuevo delirio. Posee un orden caótico en su decir: "Por racionales esqueletos de palabras" pero un orden caótico-creativo, que tiene su razón de ser: "tal vez la ceguera me eligió de testigo", para mas allá, razonar poéticamente: "El pan de los hornos me daré de comer en la boca".

A veces empuña el poema como un arma sagrada, desnudando su tiempo, que es el tiempo de su libro, con reiteraciones y sintaxis que vuelven para atrás y remarcan sus propias "Crepitaciones". Así acota en forma definitiva algo que suena a metáfora, porque todos llegamos a un final: "Es al amanecer la hora de las ejecuciones".

Lugar común

Nazim Hikmet, poeta turco, militante comunista

premio Nóbel de la paz dice en su poema Autobiografía:

"Engañe a mis mujeres pero nunca hable mal a espaldas de un amigo"

Yo hubiera querido leer: He sido leal a todos mis amores. O tal vez:

Jamás he traicionado a hombre o a mujer en el amor o la amistad.

O quizá, en honor a la autocrítica:

A algunos seres desprecie hasta la traición,

a otros ame hasta la lealtad. E inclusive,

en merito a la originalidad: Engañe a mis amigos,

pero nuca hable mal a espaldas de una mujer.

O la humorada de decir:

Los años pares fui leal a las mujeres

y desleal a los hombres, y viceversa.

Pero no, hasta la bella alma de un poeta,

militante y premio Nóbel de la paz, tiene su lugar común

Amanecer

Es al amanecer.

cuando el sol aún es una posibilidad incierta

y la noche la agonía de una certidumbre,

cuando el campesino sale y observa el horizonte,

cuando la mujer del obrero pone a calentar el agua

y se mueve sigilosa para no despertar los niños

cuando los amantes reinician las caricias

cuando el sereno duerme al fin profundo ovillado en su catre

cuando los hombres ricos roncan su mal aliento

cuando sus mujeres se levantan a orinar y se miran las arrugas, e

es al amanecer;

en el momento en que se debería sonreír por los ojos

que presienten el sol

por el estomago virgen que espera

el agua purificante y el pan saciador

por los miembros concientes de un tumulto

de sangre renovada;

que un hombre es arrastrado

por el desierto patio de una cárcel

que se resiste y grita una inocencia

que invoca a Dios y llora

que no puede comprender

que se resiste a creer

que implora.

Es al amanecer la hora de las ejecuciones

Vejez

El umbral lo traspone.

La vereda le camina los zapatos y en la esquina lo dobla.

El bar de don Cosme lo entra, lo remansa de café y lo sale.

Lo recorren varias calles conocidas.

Las casas le gritan mujeres.

Las vidrieras lo quieren comprar.

La avenida lo cruza a través.

La plaza le tira un olor a paraíso y lo arrastra.

El banco lo sienta.

El pantalón lo encoge.

El diario le salta a los ojos.

La campana de la iglesia lo escucha.

El pasado lo recuerda.

La muerte lo piensa...

Luego deja el diario sobre el banco,

sacude el pantalón, mira los paraísos,

cruza la avenida, compra vino y pan,

camina varias calles, saluda a los vecinos,

pasa por el bar,

llega hasta su casa, sola, vieja,

y traspone el umbral.